Table of Contents

Toggle迷因/梗圖時代來襲!

現今我們愈來愈習慣用一張圖、一段影片,甚至一則讓人「不知道為什麼好笑」的廢片來溝通。傳統的文字訊息不再是首選,取而代之的是各種充滿迷因風格(meme)的創作。

這種新興的「社群語言」為何能迅速蔓延,甚至變成一種新的網路共通語?讓我們一起來解析,為什麼現代人越來越愛用梗圖和廢片來交流情緒與觀點。

梗圖又稱網路迷因,其概念源自於生物學家理查·道金斯於1976年提出的「迷因」理論,後經由網路傳播,成為一種獨特的文化現象。 梗圖通常是帶有幽默、諷刺或共鳴的圖片,並搭配文字,在網路上廣泛傳播,具有複製、變異和進化的特點。

梗圖的3種特點

特點1:壓縮訊息、瞬間理解

一張厭世臉的貓,搭配「今天也想辭職」的文字,勝過千言萬語。現代社群節奏飛快,網友希望在 3 秒內看懂你要說什麼。梗圖和短影片的最大魅力,就是高濃度訊息壓縮,快速傳遞情緒、立場或笑點,甚至省略文字都能讓人秒懂。

如何二創翻玩?

原本的圖像、結構或格式加以轉化,套上新的語境或笑點,讓它在不同社群語境中重新「活」一次的過程。以下是幾種常見的迷因二創方式:

- 設換文字,改語境

- 換角色,情境搬演

- 換畫風,創造新形式

- 串接時事,話題聯動

- 混搭迷因,升級玩法

特點2:混搭迷因,升級玩法

你一定也轉發過「不知道在幹嘛但超好笑」的影片,或某個荒謬卻意外貼近人生的無厘頭片段。

這類「廢片」之所以受歡迎,是因為它們夠荒唐,反而讓人毫無壓力地投射情緒—無論是下班厭世還是單純耍廢的心情,都能找到對應的素材轉貼發洩。

把網友變成同溫層好友?

- 「你也是嗎?」瞬間擊中人心的共同經驗,擅長捕捉大家不說出口但都懂的事:

Monday Blue、加班厭世、社恐發作、戀愛焦慮、家庭壓力、社交疲憊

- 用幽默包裝尷尬與痛點,降低表達門檻

許多真實情緒是難以直接說出口的,但透過迷因可以「笑著講出來」。

這種幽默與自嘲的方式,讓人更容易接受,也更願意互動與轉發。

- 傳播就是認同感的公開宣示

當網友轉發一則迷因,意義不只是「這很好笑」,而是:「這代表我、這是我想說的、我屬於這個群體」。

特點3:共感與社群認同的快速密碼

已經成為一種世代共感的語言。當你轉發某個正在流行的梗,你不只是表達想法,更是在對社群說:「我也懂、我也在場」。

從「小丑化」到「內耗青年」,各種流行迷因都是一種社群認同的快速密碼,讓你不需多說就能融入一群人,甚至打開陌生人間的對話開關。

為什麼會瞬間爆紅?

- 開放性讓它不只是「創作者 → 觀眾」的單向內容,而是「你也可以參一咖」的共創場。當大家開始留言、接龍、做梗、改圖,等於進入一個可以一起玩梗的語言宇宙,每個人不只是觀眾,而是這個迷因文化的一部分。也是為什麼一個成功的迷因,不只好笑,更有社交黏著力。

- 背後其實不是運氣,而是具備一套社群病毒傳播的心理與結構機制。以下是造成迷因爆紅的3大關鍵原因。

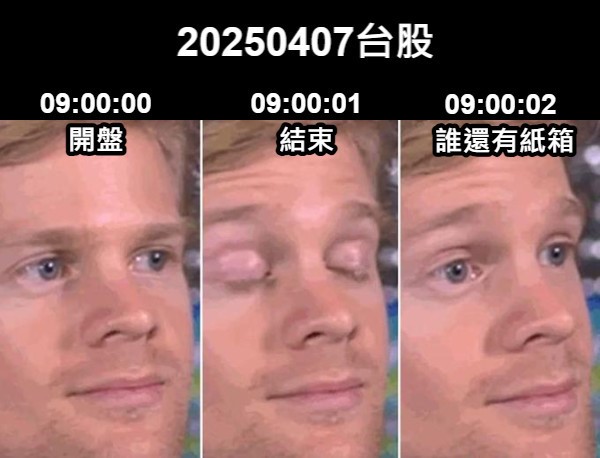

- 搭上時事熱點:剛好、正好、太巧了。

- 社群演算法的放大效應:從私訊到全網傳播。

- 不一定是笑點,是「夠真、夠熟、夠自由」。

迷因/梗圖可以怎麼結合社群行銷?

梗圖對社群行銷的影響力

隨著網路論壇、部落格、聊天室崛起,「迷因」逐漸從抽象概念,具象成特定圖片 + 重複套用文字的形式。

現代 Facebook、Instagram、Twitter(X)、TikTok、Threads 等社群平台發展,迷因爆炸式進化,變成一種視覺語言 + 情緒工具 + 社交代碼。

品牌可以玩的各種形式

品牌在操作迷因或梗圖時,不再只是轉發搞笑圖而已,而是可以透過不同的形式與切角成為品牌語言、形象建立與社群連結的利器。

社群現象型:反映當下社群熱門素材或諧音梗。

角色宇宙型:讓品牌虛擬角色也能加入迷因宇宙,建立專屬人格、語言。

混搭創新型:跨界、跨語言、跨次元,創造「看不懂但很有感」的迷因新境界。

電影、卡通、偶像劇、寵物,懷舊經典人物,充滿尷尬癌的台詞,生活中各式各樣的表情包,現在回味還是令人會心一笑。

品牌主跟風時小心不要犯的錯

品牌在操作迷因時,如果只想跟風、不懂底層文化或踩錯梗點,不但笑不出來,還可能有反效果,甚至「迷因翻車」成為笑話本身。以下是品牌在玩梗時務必要避開的5個重點:

1. 沒搞懂迷因原本的意思,就急著插入品牌,會讓人覺得亂搞。

建議:使用前查明來歷、語境,至少要懂它原本在諷刺什麼。

2. 太商業失去幽默感,太用力要導購、強塞產品,會讓人反感。

建議:把迷因當作「開場、搭話、破冰」,不是廣告板。

3. 只模仿,但沒有轉化自己的觀點會讓人覺得你不只是沒創意,還不屬於這個圈子。

建議:觀察受眾語氣特色觀察,讓迷因變成「品牌說出來的話」。

4. 迷因的壽命非常短,有些經典可以懷舊,但有些一週就退流行,過太久還拿出來用,反而顯的過氣。

建議:定期追蹤社群熱點與迷因脈絡,並判斷是否適合自己品牌調性。

5.踩到敏感族群或社會議題:有些迷因來自於政治、歧視、性別刻板印象,品牌若誤用,重則會被炎上。

建議:對於具有爭議性的迷因,寧可放棄,也不要硬蹭。保持幽默,但要有底線。

交流不必太嚴肅,人人都是創作者

現在只要用 AI 圖像生成器、迷因產生器、手機剪輯 app,人人都可以製作梗圖。這讓迷因變成民主化的創作工具,也更快速地反映社會情緒與文化趨勢。

迷因不只是梗,而是一種「情感通關密語」。

當品牌、創作者、或素人帳號懂得使用這套語言,就能突破冷冰冰的貼文界面,建立出溫暖、有默契的網路連結。

也就是說,你不是發圖給粉絲看,而是邀請他們成為一起笑、一起崩潰、一起說「我懂你」的朋友。

立即行動:聯絡數位馬克町團隊,洽詢社群合作。